デザイナーとともに革新を続ける『A Magazine Curated By』編集長ダン・ソーリーの雑誌作り

Dan Thawley

photography: yuto kudo

interview & text: lisa tani

ベルギー人ファッションデザイナー、Walter Van Beirendonck (ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク) によってアントワープで創刊された『A Magazine Curated By』。毎号異なるファッションデザイナーをキュレーターとして迎えるという独自のコンセプトを20年以上にわたり貫き続けており、過去には今なお高い人気を誇る Maison Martin Margiela (メゾン・マルタン・マルジェラ) が手がけたイシューをはじめ、ヨウジヤマモト、高橋盾といった日本人デザイナーも参加している。

全く異なる世界観を持つデザイナーたちとともに雑誌を作り上げながらも、常に圧倒的な深度をもって彼らの世界を捉えてきた本誌。『A Magazine』にキュレーターとして参加することは、すでに世に名を知らしめているデザイナーにとっては自らのブランドによる刊行物ともまた違う美学を表現する機会であり、若手のデザイナーにとってはその輝かしい歴代のゲストキュレーターたちのなかに名を連ねることでもある。

『A Magazine』において、現在編集長をつとめる Dan Thawley (ダン・ソーリー) に、彼と『A Magazine』との出会いから、現代において紙の雑誌を作り続けることの意味などについて話を聞いた。

デザイナーとともに革新を続ける『A Magazine Curated By』編集長ダン・ソーリーの雑誌作り

Portraits

—シドニーで育ったとお聞きしましたが、日本の文化に触れることはありましたか?

小学校から高校の初めまで日本語を勉強していたんです。残念ながら今は日本語はそこまで話せないけれど、一時は日本の文化に夢中になっていました。だから日本を訪れることは私にとって大事なことです。

—どのような経緯で『A Magazine』に携わることになったのでしょうか?

セレンディピティのような出会いの数々のおかげです。高校を卒業した後は、シドニー大学で経済学を勉強していたのですがあまり好きではありませんでした。だからバンド活動やモデルもしていたし、ファッションのブティックで働いてもいました。そういった経験を通じてヨーロッパに興味を持つようになったんです。それで、ある日思い立ってロンドンに移住することにしました。

ロンドンに移り住んで間もない頃、友人でオーストラリア人ファッションデザイナーの Mic Eaton (ミック・イートン) がロンドンに遊びにきたんです。その時彼が、アントワープで「RA」というお店を開こうとしていた女性を私に紹介してくれて。そうして「RA」の仕事の面接を受けることになりました。そして面接のためにアントワープにあるお店を訪れていたときに、『A Magazine』の以前の編集長がたまたまお店に来ました。その時彼が『A Magazine』のウェブサイトの仕事をしないかと誘ってくれたんです。それが私の『A Magazine』での最初の仕事でした。

—シドニーからロンドン、そしてアントワープまで、素敵な人のつながりがあったんですね。今の『A Magazine』での編集長としてのポジションについてはどのように考えられていますか?

ベルギーのファッションシーンの中核をなす雑誌を引き継ぐことができたのは、とても幸せなことだと思っています。『A Magazine』は、2001年に Walter Van Beirendonck によって創刊されました。SNS もなければファッションブランドが自分たちでコンテンツを作ることもなかった時代です。斬新な紙媒体が次々と生まれた時代でもありました。『Purple (パープル)』、『Self Service (セルフ・サービス)』、『Dutch (ダッチ)』、『the Face (ザ・フェイス)』、『i-D』といった紙媒体が、素晴らしいことをしていました。なので、ロンドン、パリ、ニューヨークの国際的なスタンダードに劣らない、ベルギーのファッション雑誌を創り出すことが Walter の望みだったんです。そうして彼が最初に行ったのは、Dirk Van Saene (ダーク・ヴァン・セーヌ) を招き、最初の雑誌を作ることでした。それからずっとコンセプトは変わっていません。私がやっているのは、毎号このアイデアを大事にしながら新しい人々と携わり、コンセプトを新鮮に保ちながらも起源への尊重を忘れないことです。私自身についてはあまり重要ではないんです。それよりも、どうすれば関わる人々が自身を表現したり、最もパーソナルな方法で物事を行えるように後押しできるかが重要だと考えています。

—毎号どういったプロセスで作り上げているのですか。

毎回全く異なっていて、デザイナーごとにやり方やチーム、それに個人的な思い入れの度合いが違います。私たちはデザイナーをなるべく尊重しつつも、良い雑誌を作り上げるために必要な力強い個性とクリエイティビティを備えているデザイナーたちを招いています。

—他にも一緒に雑誌を作るデザイナーを選ぶ際に大事にしていることはありますか?

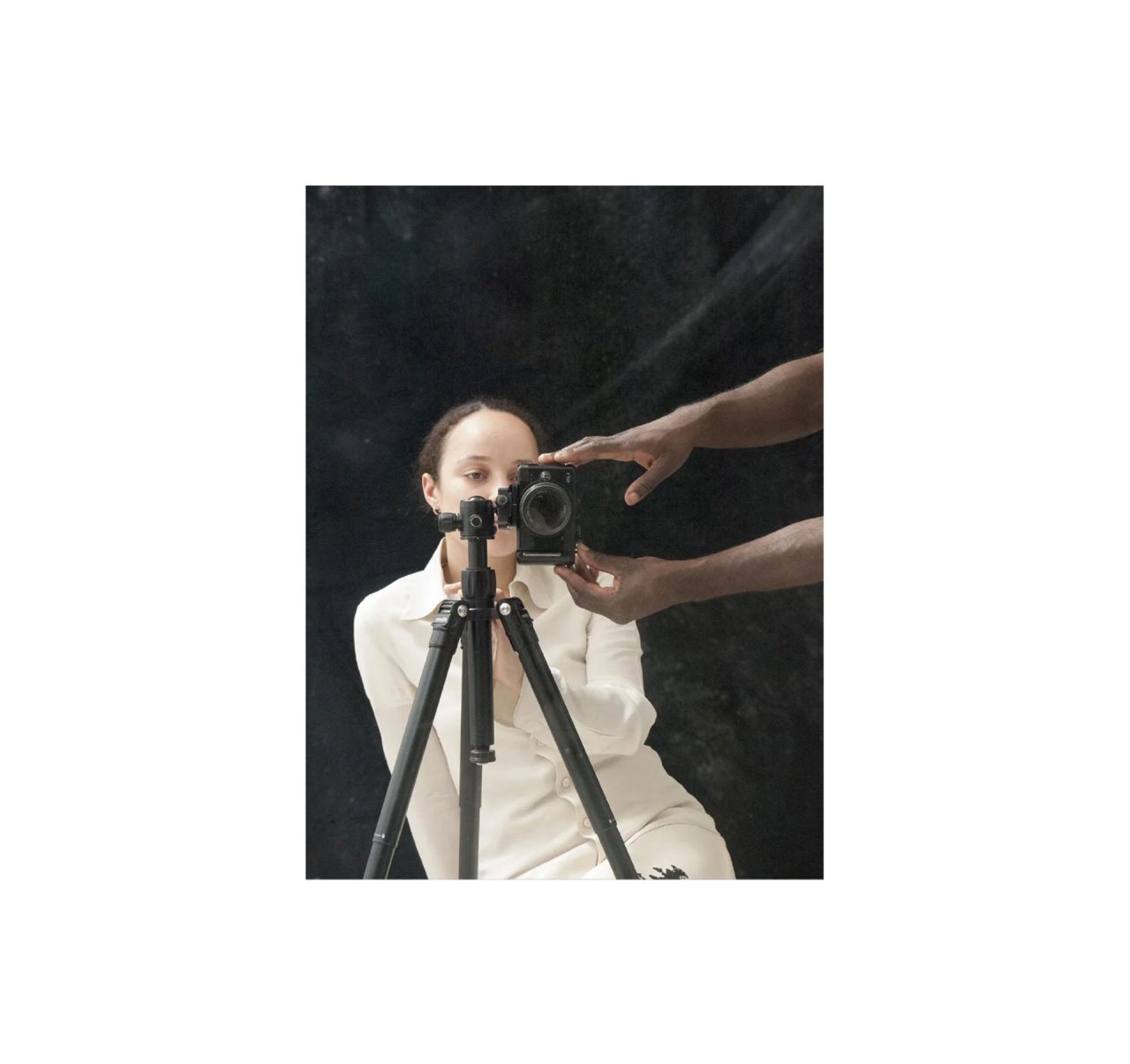

毎回、前号と次号との間に新しいコントラストを生み出そうとしているんです。それから、それぞれのキャリアのなかで、異なるタイミングにいるデザイナーたちと作ろうともしています。Kim Jones (キム・ジョーンズ) とは、彼が Louis Vuitton (ルイ・ヴィトン) を去り Dior (ディオール) に移ったタイミングで一緒に雑誌を作りました。とても遊び心に溢れる、カルチャー色の強いイシューになりました。Grace Wales Bonner (グレース・ウェールズ・ボナー) とは、彼女が初めてパリでコレクションをしたタイミングという、彼女のキャリアのなかでもとても輝かしい時期に一緒にやりました。これからも永くにわたって影響を持つと信じる若いデザイナーと一緒に作り上げた号でした。それぞれのイシューで私たちがやりたいのは、デザイナーとコントリビューターとテーマの三つを結ぶ三角形を作り上げることです。つまり、コントリビューターはデザイナーに呼応するだけでなく、デザイナーの世界観を考えながらテーマにも呼応することになります。そうでないと、そのデザイナーをいつも通りに解釈するだけで終わってしまいますから。

—『A Magazine』の創刊された2001年と現代とでは、メディアとブランドの間の力関係は大きく変わり、ブランドやデザイナーがソーシャルメディアなどを使って、それぞれのやり方で人々に語りかけることはとても簡単になりましたよね。それでも『A Magazine』と雑誌を作りたいという声が絶えないのはなぜでしょうか?

とてもいい質問です。私たちも常にその質問の答えについて考えています。まず、他にファッションデザイナーをキュレーターとして招くといったコンセプトを掲げる雑誌がないという意味でユニークな雑誌です。そしてこのコンセプトは、20年以上にわたって私たちのコンセプトであり続けています。それもまた、長い物語の一部になれるという意味で、収集価値を生み出し、(デザイナーたちにとって)名誉あることだという考えを生んでいるのではないでしょうか。それから、私たちは雑誌の中身を考えるときに、ブランドによる雑誌とは異なる方法で考えます。さっき言っていたように、多くのブランドは自分たちで雑誌を作っていますが、それらはしばしばある特定のプロダクトやシーズンについてのものなんです。そして、本を作ることとはまた全く異なる方法です。『A Magazine』はデザイナーの回顧録のような本とは違います。歴史と現在、そして来シーズンのインスピレーションといった未来が混在している空間を作ろうとしています。

–現代において、編集者として大事なことはなんだと思いますか?

小さな雑誌と大きな雑誌では全く話が変わってきますよね。小規模の雑誌の編集長たちには自らが心から愛するプロジェクトをやっている人たちがたくさんいて、だから彼ら自身のアイデアのもと、それぞれがコントロールし、精力を注いでいる。より大きな雑誌や商業的な雑誌の編集長の仕事はまた違っていて、他の人たちに上手く仕事をまかせながら、大きな組織を動かし続けるための仕事と言えます。私の仕事はそのどちらとも異なっています。なぜならデザイナーが一種の編集長だからです。だから、私自身の好みは後回しという面もある。それでももちろん、他のチームメンバーたちとともにどの新しいデザイナーにコンタクトするかを考えたり、デザイナーへのリスペクトを保つことができるのか考えることには関わっていますよ。それぞれのデザイナーの美意識は全く異なりますが、必ずしも100%自分の好みではないデザイナーとともに作ることにも挑戦することで、常に高い標準のセンスを保ちながらも、一つのビジョンに限定されないファッションの生態系を提示したいと考えています。そしてもちろん編集長というのは、柔軟さとオープンさ、そして自分たちが正しい時と間違っている時を理解する強さ、信念を必要とする仕事ですね。

—『A Magazine』の編集において、どういったことを考慮されていますか?

Kim Jones が以前、私に編集の流れの重要性について教えてくれたことがあります。インターネットでは、次のページに何があるのか見ることができませんよね。それが、私が(雑誌の中で)二つ以上のイメージや文章を組み合わせるときに考えることです。イシューごとに物語の流れは全く異なります。ですが私たちにとって大事なのは、他の雑誌と同じように見えてしまわないことです。時にはファッションの撮影が冒頭にくるかもしれない。そしてまたある時にはイメージのあとにイメージが続く、50ページにおよぶファッションストーリーをすることはないかもしれない。それよりもクオリティを凝縮させることが大切なんです。私たちは雑誌を200ページくらいに収めるようにしています。それは数あるデザイナーの興味やアイデアのうち、いくつかを短くしなくてはならないということを意味します。少ないページ数でも力強い表現をすることはできますからね。それはまた全体の流れについて考えることでもあります。何がより多くのスペースを必要としていて、何がほんの少しのスペースしか必要としていないのか理解すること。やっているうちにだんだん分かってくることだとは思います。あと、ミクロとマクロの視点で見比べることと全部を俯瞰して見ること。そういったことをやるうちに分かるようになります。

—現在買っているのはどんな雑誌ですか?

紙媒体の限界に挑戦していると感じる雑誌を買います。なぜなら多くの雑誌は同じような見た目をしているし、みんな同じインタビューにモデル、写真家やスタイリストを捕えようと必死ですからね。ちゃんと意義があって、しっかりとした視点があるのも良いですね。大事なのは、物質性とコンテンツとスタイル全て。そういう意味で、『BLAU INTERNATIONAL』、『Skirt Chronicle』、『Cabana Magazine』、『Apartamento』といった雑誌が好きです。

—紙媒体はこれからも存続していくと信じていますか?

そう信じています。ですが紙媒体は、革新的で時代を越えるものでなければなりません。インターネットと同じような雑誌ならなんの意味もないと思います。ネットの方がより安く、そして早く、ゴミを出すこともなく読めるわけですから。人々についての興味深い物語を捉えている雑誌が収集する価値のあるものだと思います。

—『A Magazine』には美しいウェブサイトと、多くのフォロワーを誇る SNS がありますが、これらのデジタルプラットフォームについてはどのように考え、利用していますか?

私たちにとってデジタルというのは、常に進化し続けている対話の空間であります。紙媒体を反映するだけでなく、コミュニティやアート、デザイン、ファッションの世界が交わる空間として使おうとしていますね。また、一種の教育的なツールとして用いることも大事です。『A Magazine』は過去も現在も、理解するのに一定の知識を必要とする雑誌です。例えば撮影された写真一つをとってみても、それを理解するためには写真家の名前を知っている必要がありますよね。なので私たちにとって、デジタルでは知的でありながらもオーディエンスに説明する必要があります。だから必ずしも読者が全てを知っているわけではないということを想定して、長いキャプションを書きますね。オンラインでのクレジットは、私たちにとってとても大事なことです。多くのメディアはブランドや撮影、展示に関わった人たちの名前を掲載しません。だから残念なことに、多くの人は自分の仕事を認識してもらうためにとてつもない努力をしなくてはいけません。だからこそ私たちは関わった人たち全てがきちんとリンクされていて、読者が誰が誰なのか、イメージやストーリーを作り上げる要素全てを理解できるようにつとめています。

この投稿をInstagramで見る

—紙ではそうすることは難しいのでしょうか?

同じやり方では難しいですね。もちろん全ての企画にはクレジットがありますが、オンラインでは、企画を説明することにより時間をかけることができますよね。

—最後に、今後『A Magazine』を通してやりたいと考えられていることについてお聞かせいただけますか。

東京にもっと来ることができたらいいと願っています。日本は『A Magazine』にとって大事なマーケットです。日本の読者は私たちの雑誌作りを尊重してくれていますし、とても好奇心豊かです。『A Magazine』には日本のデザイナーとともに作り上げてきた歴史もあります。個人的なお気に入りのイシューの一つは高橋盾です。そしてもちろん、ヨウジヤマモトの手がけた号は多くの人のお気に入りでもあります。なので、こういった関係性を深掘りしながら、より多くのプロジェクトを日本で行うことができたらとても嬉しいです。