グラフィック デザイナー・Paul Boudens (ポール・ボウデンス) インタビュー

Paul Boudens

Walter Van Beirendonck (ウォルター ヴァン ベイレンドンク)、Dries Van Noten (ドリス ヴァン ノッテン)、Haider Ackermann (ハイダー アッカーマン) など、アントワープのアイコン的なファッション・デザイナーたちから厚い信頼を寄せられ、彼らのインビテーションや作品集、ポスターなどを手がけてきた Paul Boudens (ポール・ボウデンス)。共同設立者兼グラフィック・デザイナーとして携わっていたアントワープ発の雑誌『A Magazine』も、彼のキャリアを語る上で欠かすことができないだろう。ベルギーのトップを走るグラフィック・デザイナーとして活躍する同氏にインタビューをし、意外な形からスタートしたキャリアへの道のりから、『A Magazine』の誕生秘話、クリエイティヴィティの根幹を支える信念に至るまで、その活動の全貌に迫った。

グラフィック デザイナー・Paul Boudens (ポール・ボウデンス) インタビュー

Portraits

(The original text in English follows afterwards)

Walter Van Beirendonck (ウォルター ヴァン ベイレンドンク)、Dries Van Noten (ドリス ヴァン ノッテン)、Haider Ackermann (ハイダー アッカーマン) など、アントワープのアイコン的なファッション・デザイナーたちから厚い信頼を寄せられ、彼らのインビテーションや作品集、ポスターなどを手がけてきた Paul Boudens (ポール・ボウデンス)。共同設立者兼グラフィック・デザイナーとして携わっていたアントワープ発の雑誌『A Magazine』も、彼のキャリアを語る上で欠かすことができないだろう。ベルギーのトップを走るグラフィック・デザイナーとして活躍する同氏にインタビューをし、意外な形からスタートしたキャリアへの道のりから、『A Magazine』の誕生秘話、クリエイティヴィティの根幹を支える信念に至るまで、その活動の全貌に迫った。

Paul Boudens © Ronald Stoops

-グラフィック・デザイナーになったキッカケを教えて下さい。

グラフィック・デザイナーになったのは、本当に偶然でしたね。10代の頃は、Yves Saint Laurent (イヴ・サンローラン) のドキュメンタリーを観たのをキッカケに、ファッション・デザイナーになろうと思っていたんです。そのため、私はドイツで育ったのですが、ファッションを学ぶためにアントワープへ引っ越しました。その時は、(末っ子だったこともあって)両親から十分な支援してもらいながら安い場所に住み、頭の中は夢でいっぱいでしたね。けれど入学試験で惨敗してしまい、次にどうしたらいいのかもわからずに見知らぬ街で途方に暮れていました。次に挑戦したのがコミュニケーション学だったのですが、まったく好きになれず、1年で落第してしまいました。

その後、イタリア語と英語の翻訳も勉強したのですが、コミュニケーション学よりは少しだけましだったものの、やっぱり気持ちが入らずに、2年でギブアップしてしまって。そうこうしている間に、レトラセットの文字とティペックス(修正液)を使って、個人的な娯楽のためにコラージュ作品を作っていました。

ある時、友人のためにバースデーカードを作った機会があったんです。しかも自分の顔を入れて (笑)。 彼はそのバースデーカードを棚に飾ってくれていたのですが、パーティーの最中に部屋に居合わせた女性が「これ誰が作ったの?」と大きな声で尋ねてきたんです。それで「えーっと、僕ですよ」と言って。後でわかったのですが、その女性は Anne Kurris (アン・クリス) といって、当時(80年代半ば) に最も活躍していたグラフィック・デザイナーのひとりだったんです。彼女は僕に、自身が教鞭をとっていた「St Lucas Pavilion」という学校で、グラフィック・デザインを学ぶようにアドバイスしてくれました。

それで、グラフィック・デザイナーという職業を知りもしなかった僕が、幸運にもその学校の試験に合格し、グラフィック・デザインとイラストレーションを学び始めたのです。残念ながら、授業には僕が苦手で大嫌いなスケッチやモデル・ドローイング、そして水彩画も含まれていたので、必要に応じて少しだけやってはいました。結果は、最初の1年目で落第!つまり、4年間お金を無駄にしてしまったということです。

両親からは、「他の兄弟4人は全員4年間できちんと勉強を終えて社会に出ているのだから、お金を出した甲斐があった。でもお前は落第したのだから働きに出なさい」と言われてしまったのです。しかし、私自身これが天職だと感じていましたし、先生方も「君の中で何かが生まれようとしているのだから、もう1年やり直すように」とアドバイスをもらっていたので、これまでの努力が無駄にならないように、もう1年だけやらせてほしいと両親に掛け合いました。そこからは、週4日夜にレストランで働いて家賃を賄うようにしましたね。この失敗があったおかげで、自分で生活していく術を身につけましたし、以前より少しだけ責任感が芽生えたので、一見不幸に思えたけれど結果的には幸運だったと思います。まあ、4年間パーティーばかりしていましたけどね(笑)。先生方も私を放っておいてくれたので、それも功を奏したのだと思います。

© Elisabeth Broekaert

在学中の3年目に、僕の先生でもあった Anne Kurris が、週末を使ってファッション・デザイナーの Walter Van Beirendonck (ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク) の仕事をしてみないかと尋ねてくれました。彼女は当時、「アントワープ・シックス」の中で最初に出てきた Dries Van Noten (ドリス・ヴァン・ノッテン) の仕事を大量にこなしていましたから。Walter に会った時、彼は自分の犬の名前をつけた、(実際には存在しない) フェイク・パフュームの広告をデザインしてくれないかと尋ねてきました。それでスケッチを見せてくれたのですが、僕は「変えてもいいですか?」と聞いたら「いいよ」と言ってくれて。それ以来、断続的に彼の仕事を請け負っています。これが、ファッションの世界に足を踏み入れた最初のステップとなりました。

6+ ANTWERP FASHION

しかもグラフィック・デザイナーとしてです。アントワープは当時クリエイティヴィティで盛り上がりを見せていて (今もですが) ファッションが台頭し始めた頃でしたね。卒業後はフリーランスとして仕事を始め、Walter のスタジオでコンピュータやその他の備品を使わせてもらいながら、他のクライアント・ワークもやってよいという条件のもと7年間働かせてもらいました。クライアントは数年でどんどん増え、状況が少々デリケートになっていったので、自宅にスタジオを構えて仕事を続けるように切り替えました。こうして20年が経過し、今に至ります。時間が経つのはあっという間ですね!(笑)。

–雑誌『A Magazine』、そしてその前身である『N°ABCDE』を立ち上げた経緯を教えて下さい。

これも、Walter Van Beirendonck のせいで始めたんです (笑)。2001年にアントワープで、「Fashion 2001 Landed」という大規模なファッション・プロジェクトが行われました。Walter はそのクリエイティブ・ディレクターを務めていて、僕にもアート・ディレクター兼グラフィック・デザイナーとして携わってほしいと誘われたのです。このプロジェクトは、5種類のファッション・エキシビションと Comme des Garçons (コム・デ・ギャルソン) による5回のファッション・ショー、そしてファッション雑誌『A Magazine』によって構成されました。文化的なプロジェクトの一環だったため、1号目の『N°A』の時には潤沢な予算があり、全ページ3色のパントン・カラーで印刷し、プラスチック製の表紙に象徴的な赤い「A」の文字を施し、製本はオープン・スパイン (背表紙が覆われていない仕様) にするなど、自分たちのやりたいように作りました。本当に夢のような日々でしたね!2号目は予算がなかったので、仕様を少し変更しなければならず、広告主も探し始めました。1人のデザイナーに絞り込んで、彼らの世界観と関心のある物事を紹介するという雑誌の特性上、広告主を探すのは至難の技でしたね。

–毎号ファッション・デザイナーをゲスト・キュレーターに招いて制作する『A Magazine』は、一躍ファッション界を席巻しましたが、実際には何号まで携わっていましたか?また、退いた理由を教えて下さい。

『A Magazine』が始動したその日から携わってきたので、今でも自分の子供のような存在です。『N°ABCDE』では、Dirk Van Saene (ダーク・ヴァン・セーヌ)、Bernhard Willhelm (ベルンハルト・ウィルヘルム)、Hussein Chalayan (フセイン・チャラヤン)、そして Olivier Theyskens (オリヴィエ・ティスケンス) をゲストに迎えました。その後、出版社が倒産してしまって。その出版社は、雑誌を再開しようとして Viktor & Rolf (ヴィクター&ロルフ) と共に自力で『N°E』を作ったのですが、お世辞にも出来がいいとは言えず (笑)、終わってしまいました。

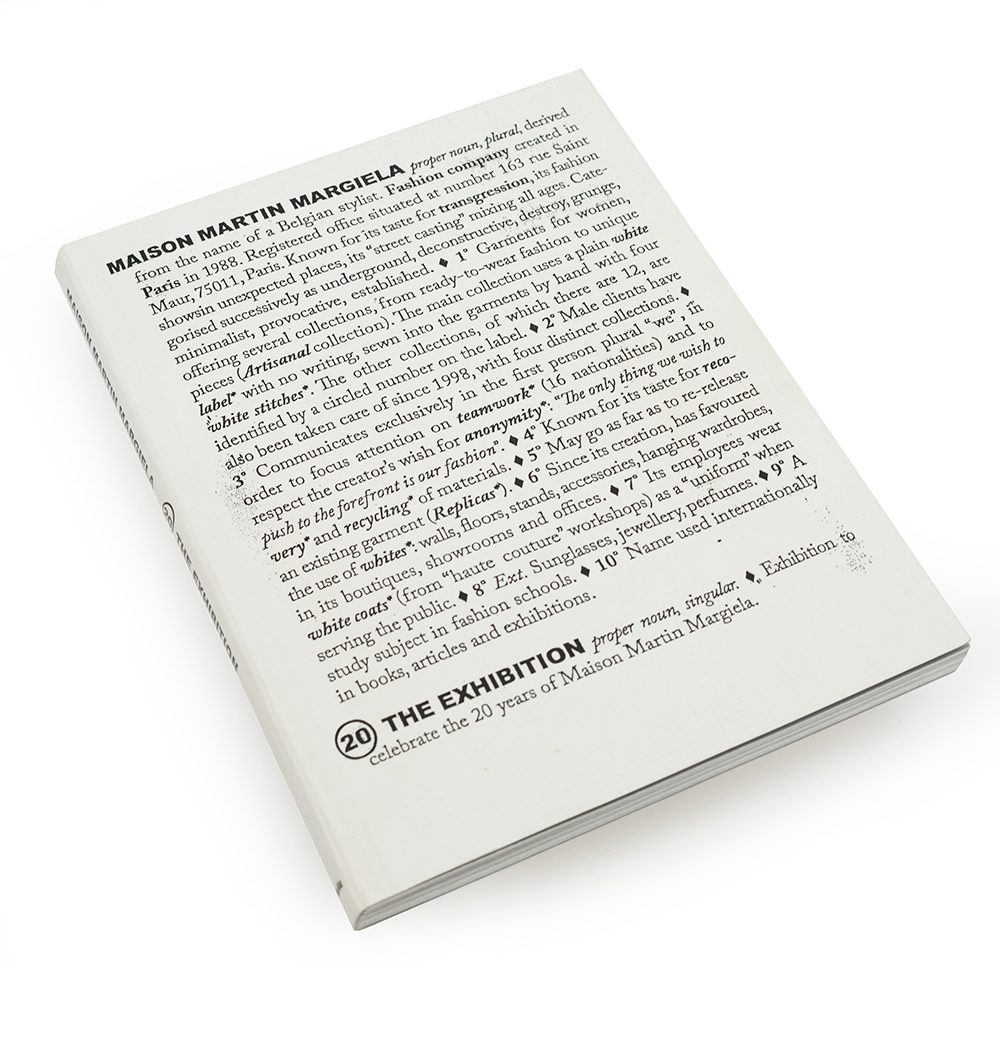

しかし、編集長の Gerdi Esch (ヒエルト・イッシュ) と私は、次号に向けて Martin Margiela (マルタン・マルジェラ) と良い関係を築いていたので、Dirk Vandeneynde (ダーク・ヴァンデンエインデ) Linda Loppa (リンダ・ロッパ) の夫で、アントワープのファッション・アカデミー及びファッション・ミュージアムの著名ディレクターが手を差し伸べてくれました。オランダの出版社は、この雑誌のために新しく会社を立ち上げていたので、私たちは『A Magazine curated by…』と雑誌名を変え、Martin と共に引き続き雑誌を作ることになったのです。

その後については、歴史を見てもらえればわかるでしょう (笑)。私は、Maison Martin Margiela (メゾン マルタン マルジェラ)、Yohji Yamamoto (ヨウジヤマモト)、Haider Ackermann (ハイダー アッカーマン)、Undercover (アンダーカバー) の高橋盾、Martine Sitbon (マルティーヌ シットボン)、Veronique Branquinho (ヴェロニク ブランキーノ)、そして Riccardo Tisci (リカルド ティッシ) の号を担当しました。Kris Van Assche (クリス ヴァン アッシュ) は、僕よりも上手くできると思ったようで、自分で制作をし、次の Proenza & Schouler (プロエンザ スクーラー) の号は私が手がけています。特に何も言うつもりはありませんが、その号を見てもらえれば… (笑)。

A MAGAZINE

私はこの2冊が発行された後にかなり失望してしまって、出版社と円満に話し合った結果、雑誌を去ることにしました。どんどん雑誌に対する興味が失われていったのですが、恐らく Dirk は、仕上がりが十分でなかったことに僕がうんざりしていると思っていたでしょうね (笑)。どちらにせよ、(『A Magazine』に携わったことで) 最高の時間を過ごせましたし、今振り返っても大好きなプロジェクトでしたね。

–では、『A Magazine』で培ったノウハウや知識は現在の仕事にどのように反映されていると思いますか?

色々ありますね。ゲスト・キュレーターの中には雑誌へ招く以前に、一緒に仕事をしたことのある人もいましたし、この雑誌を通して初めて知り合った方もいます。ほとんどの人に、アントワープにある私のスタジオ (もしくはキッチン) に来てもらい、三日三晩一心不乱に作業した経験は楽しかったですね。取り巻きの人たち抜きで来てもらっていたので、彼らも素でいられたのだと思います。大半がとても素晴らしい人たちでしたし、「変わるために雑誌を作りたい」という情熱を持っていました。私はいつも「誰でもトイレには行くでしょ?」などと言っていましたね (笑)。だってみんな同じ人間だし、私は誰に対しても崇拝はしないから「あなたには才能があるかもしれないけど、私もですよ」といった調子でした。上手くコラボレーションしていく方法や、人々の心に潜り込んで素早く彼らの要望を知る術を学び、相手も自分もハッピーになれるデザインを習得できましたね。

-個性の強いファッション・デザイナーの方々と仕事をする上で心がけている点はありますか?

秘訣を教えるとしたら、私はファッションに入れ込んでいないということですね。展開が早く、自分をシャープに保ってくれるファッション界で仕事をするのは大好きです。それに、世界屈指の人たちが私との仕事を望んでくれることはとても幸運だと思います。誰でもエゴはありますし、私にもあります。けれど、私はそんな彼らとうまく付き合っていくのに長けているのでしょうね。少し統合失調症気味なのも良かったのかもしれない (笑)。私はただ、優秀な人たちと素晴らしいものを作っていきたいという想いだけですし、彼らもそれをわかってくれているのでしょう。

-ファッション関連の仕事を手がけるアート・ディレクターにとって、必要不可欠な要素とは何だと思いますか?

「アート・ディレクター」という言葉にはいつも背筋がぞっとするんです。だって、本当に曖昧な言葉だと思うから。私は自分を「グラフィック・デザイナー」としてとらえています。もちろん、アート・ディレクションも少しかじったことはありますが、どうしても馬鹿げた詐欺行為に思えるんです。いつもはうまく隠しているんですけど、私が不安定な人間だということがバレてしまいましたね (笑)。でも、もしこの質問に答えるとしたら、先入観を持たない姿勢や柔軟性、そしてちょっとしたセンスがあれば成長できるでしょう。

-キャリアをスタートさせて20年以上が経ちますが、インディペンデントであり続けた (エージェンシーを作らなかった) 理由は何でしょうか?

素晴らしい質問ですね!今まで誰にも聞かれたことがありませんでした。自分のエージェンシーを作ろうと思ったこともありましたが、そうしたら自分でクライアントを追いかけたり、誰かに権限を委ねたり、デザインしなくなってしまうと気づいた瞬間に、そのアイデアは捨てることにしました。私はひとりで作業するのが好きだし、後ろで喋られたりすると集中できないんです。それと、苛立って壁にものを投げる時、誰も怪我をせずにすみますから (笑)。

-キャリアを始めた当初から一貫して掲げている創作理念があれば教えて下さい。

ただ、良いものを生み出したいという一心です。そして、相対的な作品であっても、できるだけ時代を超越するものに仕上げたいですね。「上手に歳をとってくれる作品を作りたい」とでも言いましょうか。ファッション関係のクライアントには、「あなたのコレクションは数シーズン経ったら時代遅れになりますけど、このインビテーションは古びないですよ」とジョークを言っています。毎回盛り上がるとは限らないジョークですけどね (笑)。

-仰る通り、あなたの作品には時代を経ても色あせない不変性を感じます。

時代を超越するもの作りを心がけていますから、Photoshop や Indesign でごまかすような手法や、作品をすぐに時代遅れにさせてしまうような流行りのタイプフェイスも使ったことがありません。優雅に歳をとっていくようなデザインに挑戦していますよ。自分自身もそうでありたいのですが、成功しているかどうかはわかりません (笑)。

-手描きのタイプフェイスのみで構成した作品があるほど、クラフトの要素は自身の作品の特徴にもなってると感じます。そうした要素は自身の作品でどのような役割を果たしていると思いますか?

いくつか理由があるのですが、まずは作品をパーソナルにしたいから、そして命を吹き込むことができるから、最後にクレイジーなレタリングが大好きだからです!私が学校でデザインの勉強を始めた頃はコンピュータのない時代でしたから、度々このようなスタイルを使っているんです。当然クライアントにもよりますし、誰にでも使えるわけではありません。Jurgi Persoons (ユルギ・ペルスーン) とは手描きのスタイルで素晴らしい作品を制作しましたよ。残念ながら彼はコレクションをやめてしまいましたが、今は Haider Ackermann が面白いレタリングに挑戦していますね。

-創作のインスピレーションはどこから得ていますか?

至る所から得ていますし、クライアントからもです。路上にある醜いものでさえ、インスピレーション源になることもありますね。スポンジのように吸収して、ある日それが形となって、もしくはまた別のものとして現れてくるんです。

-現在のアントワープ・ファッション界で注目している若手デザイナーや潮流があれば教えて下さい。

良き友人である敏腕メイクアップ・アーティストの Inge Grognard (インゲ・グロニャール) が、いつも情報を提供してくれるのですが、今彼女は Vetements (ヴェトモン) や Balenciaga (バレンシアガ) の仕事を手がけていますから、私も情報通ですよ。でも、先ほども話した通り私はファッションや流行には入れ込んでいないので、特に注目しているものはないですね。

-常にハードワークをこなしているイメージですが、プライベートで最も幸せを感じるのはどんな時ですか?

あー、気づかれていましたか! ちょうど1日12時間毎日働く日々が2ヶ月も続いていて、やっと抜け出したところです。人には限界というものがありますからね (笑)。2年前に出た帯状疱疹の発作にまた近々見舞われそうですし。あんな痛みは今までの人生で味わったことがなかったですし、プライベートと仕事とのバランスをきちんと取らなくてはいけないという警告でしょうね。だから夜、枕に頭を沈める瞬間が一番幸せなんです (笑)。

-振付師の Anne Teresa De Keersmaeker (アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル) やブリュッセルの Kaaitheater (カイシアター)、インテリア・デザイナー Gert Voorjans (ガート・ブールジャンス) の書籍など、ファッション以外の分野でも活躍していますが、最近はどのような仕事を手がけていますか?

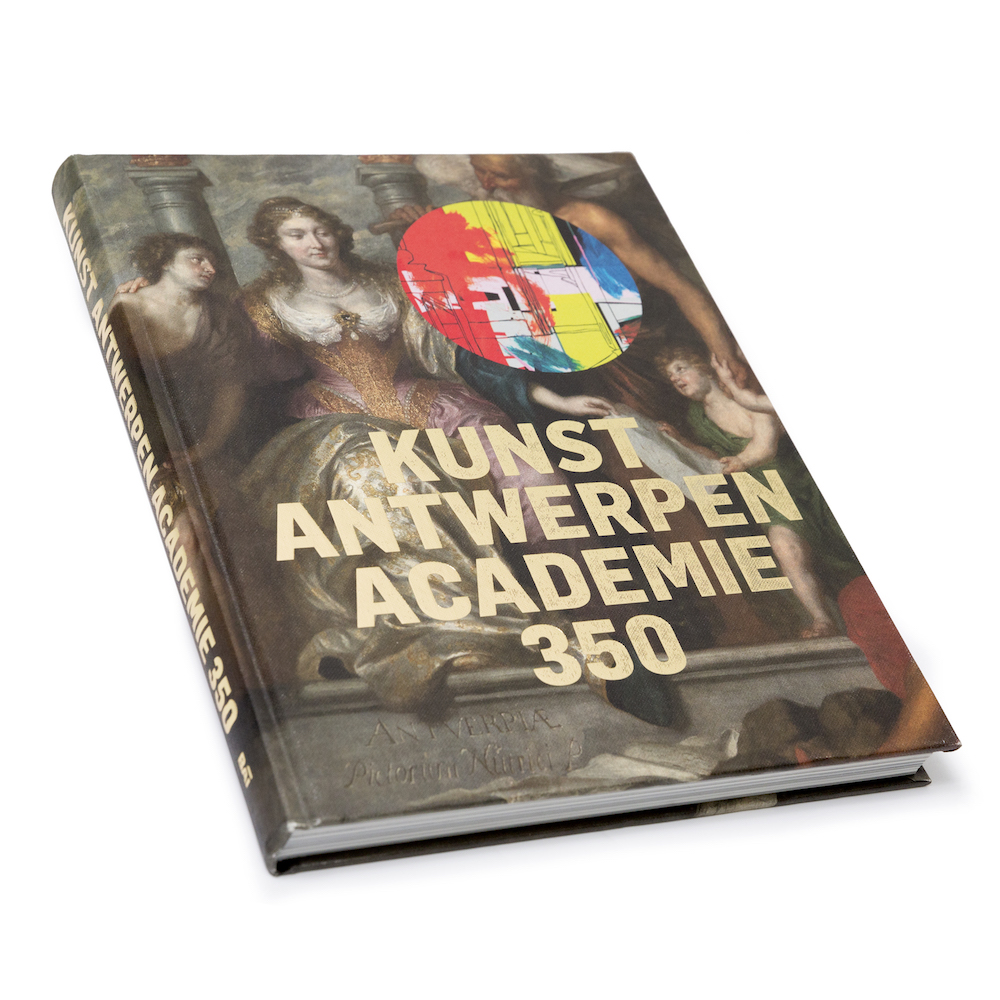

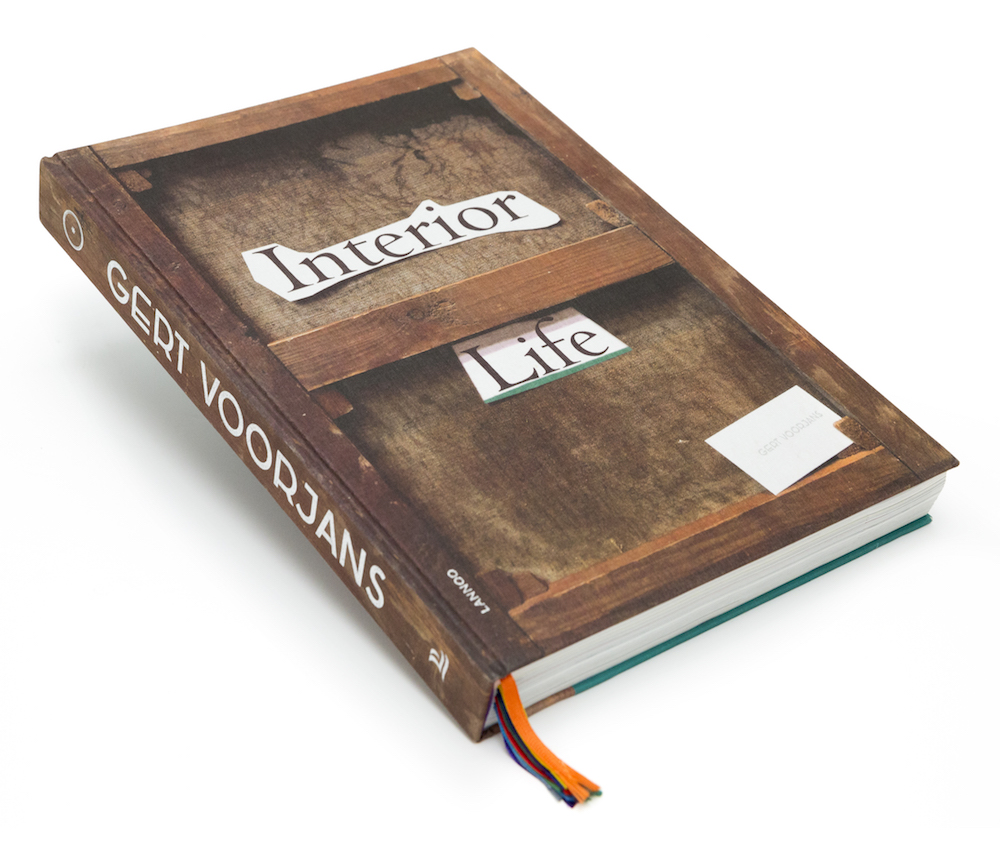

今年は MoMu (アントワープのファッション・ミュージアム) の『Fashion Game Changers』(Bloomsbury刊) や、ダンス・スクール PARTS の『20 Years –50 Portraits』、Katoen Natie (カトエン・ナティ) の書籍『The Birth of Capitalism』(Lannoo Publishers刊)、Haider Ackermann、Veronique Branquinho、Walter Van Beirendonck のインビテーション、Antwerp Fashion Academy のポスターと雑誌、Hague Fashion Department のポスター (僕が崩壊寸前だったので、雑誌の方は断りました)、Kaaitheater の新たな季刊誌などを手がけてきました。今進行中の案件は、Gert Voorjans の『Daily Life』第二弾で、今後は、振付師 Wim Vandekeybus (ヴィム・ ヴァンデケイビュス) の書籍に取り掛かる予定です。このぐらいで十分でしょうか?(笑)

–自身の作品集の第二弾である『Paul Boudens Works Volume Ⅱ』の制作は終了しましたか?作品集として自分の作品をまとめ、振り返ることにはどのような意義があると思いますか?

第二弾のための素材は十分に集まっているのですが、それをデザインする時間がないですね。To-Doリストには入れてあるのですが、もっと急な仕事に追われているので。これまでに手がけた作品を振り返るのはとても良い機会になりますけど、ガッツリと編集して作品を取捨選択していく必要がありますから。それと、第一弾は自費で出版しましたけど、第二弾はムリです!でもあなたが言う通り、そろそろ制作を始めないと。エキシビションを開催してもらって、それを理由に作り始めるっていうのはいかがでしょうか?(笑)

–最後に、今後の展望について教えてもらえますか?

とにかくもう少し (新たなプロジェクトに対して)「ノー」と言えるようにすることですね (笑)。

Paul Boudens Exhibition

-How did you begin working as a graphic designer?

By accident actually. When I was a teenager, my Big Plan was to become a Fashion Designer.

I think I once saw a documentary on Yves Saint Laurent and my mind was made up. I grew up in Germany so to study Fashion I moved to Antwerp, with a nice budget from my parents (I’m the youngest child), a cheap place to stay and a head full of Dreams. Then, I did my entrance exam and failed miserably. So there I was, in a strange town with no idea what to do next. I just picked the next best thing which was Communications. I hated that with a vengeance so after one year I failed again. Then I went to study Italian and English translation; I liked that a little more but since my heart wasn’t in it, I gave up after two years. In the meantime, I was always making stuff at home with collage, Letraset letters and Tipp-ex, just to amuse myself. I made a birthday card for a friend, with my face on, poor guy (laughs). He displayed it on a shelf and while the party was going on, a woman in the room asked loudly “Who made this card?” so I replied “Ehm, I did”. This woman turned out to be Anne Kurris, who was one of the best graphic designers at that time (the mid-eighties). She advised me to go study Graphic Design at the school where she teached: St Lucas Pavilion, sort of an academy. I swear I had never heard of the profession before. So I went there happily, passed the entrance exam and started my first year doing graphic design and illustration. Unfortunately, the lessons also included Sketching, Model Drawing and Watercolouring, which were my weakest skills and which I really hated, so I just did the necessary bits. Result: I didn’t pass my first year! So that was 4 years down the drain. Also, I had a deal with my parents: all four children got 4 year’s worth of money to go out into the world an finish a study of something. If you failed, you had to go to work. However, I seemed to have found my calling, the teachers also advised me to redo my year “Because there was something brewing in there” so I pleaded with my parents to let me do another year. To no avail. Well, I wasn’t going to stop now so I started working in a restaurant four nights a week to pay my rent and restarted studying. The failure was actually a blessing in disguise: I learned how to organise myself and be a little more responsible: I basically partied for four years (laughs). Also, the teachers left me alone so that worked perfectly for me too. Then, in my third year, Anne Kurris (who was also my teacher) asked me if I wanted to work for fashion designer Walter Van Beirendonck in the weekends, since she had too much to do for Dries Van Noten, who was the first of the Antwerp Six to really go big. I met with Walter, he asked me to design a sort of advertisement for a fake perfume named after his dog, showed me a sketch, I asked “Can I change it?” and he said “Yes”. We’ve worked together ever since, on an on-and-off basis. So that was my first step into the fashion world, but as a graphic designer. In that time, Antwerp was buzzing with creativity (it still is) and fashion was rising. After graduating, I started to work freelance in Walter’s studio for seven years, and we had a deal that I could use his computer and stuff for other clients. Of course, after a couple of years, I got more and more clients and the situation became a bit delicate, so I set up my own studio at home and continued from there. That’s about twenty years now, time flies! (laughs)

-What led up to starting A Magazine (formerly N°ABCDE magazine)?

We’ll have to blame Walter Van Beirendonck for that again (laughs). In 2001, there was a huge Fashion Project going on in Antwerp, called Fashion 2001 Landed. Walter was the Creative Director, he asked me to be the Art Director/Graphic Designer. The project included 5 fashion exhibitions, 5 fashion shows with Comme des Garçons, and one fashion magazine: A Magazine. Since it was part of a cultural project, the budget was quite limitless for the first one, N°A. We printed everything in 3 Pantone colours, had a plastic cover with the iconic red A, an open spine, did what we wanted basically. Marvellous days, really! For the second issue, we were without the budget so we had to change gear a little, and also start getting advertisers; not an easy feat when the magazine is all about one fashion designer and his world of interests.

-A Magazine invites international fashion designers as a guest curator each issue, and the magazine has received a lot of attention from the fashion world. Which issue did you work up until and why did you leave the magazine?

Well, I was there from day one, so I still consider it as my baby. With the N°ABCDE issues, our guests were Fashion Designers Dirk Van Saene, Bernhard Willhelm, Hussein Chalayan and Olivier Theyskens. Then we went bankrupt, basically. Well, the publisher did. He did a restart though and made N°E with Viktor & Rolf on his own. It wasn’t very good (laughs). Then it died. However, the editor-in-chief Gerdi Esch and I were in good contact with Martin Margiela for a next issue, and Dirk Vandeneynde (husband of Linda Loppa, famous director of the Fashion Academy and the Fashion Museum in Antwerp) came to the rescue: since we lost the name to the Dutch publisher he started a new company just for the magazine, we changed the name to A Magazine curated by… and continued to work with Martin on the magazine. the rest is history I guess (laughs). I designed the issues with Maison Martin Margiela, Yohji Yamamoto, Haider Ackermann, Undercover/Jun Takahashi, Martine Sitbon, Veronique Branquinho and Riccardo Tisci. Kris Van Assche thought he could do a better job than me and did it on his own, so did Proenza & Schouler. I’m not going to say anything: just look at the issues (laughs). After those two issues I was getting very frustrated so I had a good talk with the publisher and we decided to part ways. For me, it was getting less and less interesting, and I guess Dirk thought I was a pain in the ass, which I can be when the result is not good enough (laughs). Anyway, I had a fantastic time and it remains one of my favourite projects ever.

-How is the career (know-how and knowledge) at A Magazine connected to what you do now?

It’s a mix I guess. Some of the curators I already worked for before they were invited, others I got to know working on the magazine. The fun thing was that almost all of them came to Antwerp to work at my studio (or in the kitchen) and worked like crazy people for three days and nights. It was wonderful to have them without entourage so they could be themselves. Most of them are very nice, brilliant people who loved making a magazine for a change. I always say “Everybody goes to the toilet, you know” (laughs). We’re all human beings and I don’t idolize anybody, why would I? You’re talented, but so am I. I did learn to collaborate well and crawl into someone’s mind really fast to know what they want and design something that makes them happy, and myself.

-What are you most mindful when you work with fashion designers who have strong charisma?

I’m going to tell you a secret: I’m not that into Fashion, you know. I do love to work for the Fashion World, because it’s fast and it keeps me sharp. also, I’ve been very lucky with the people who wanted to work with me, they are some of the best in the world. Everybody has an Ego, of course — so do I — but I can handle them quite well. Being a little schizophrenic helps, I guess (laughs). I just want to make great stuff for great people, and they know it.

-What do you feel are essential elements for an art director works in fashion field?

You know, the term ‘Art Director’ always sends shivers down my spine. It’s such a vague term for me. I basically consider myself a Graphic Designer, full stop. Of course, I’ve dabbled in Art Direction but I always feel silly and a fraud. You see, I’m not a stranger to insecurity. I hide it well though (laughs). But, to answer your question: an open mind, flexibility and a bit of good taste can take you far.

-It’s been more than 20 years since you started your career. Please tell us the reason why you have been independent (have not established own agency)?

What an excellent question! I don’t think anybody ever asked me that. Well, I did think about starting up my own agency but as soon as I realised I would be chasing after clients, delegating like crazy and basically not designing anymore I threw that idea in the garbage can. Also, I prefer to work alone. I can’t concentrate when there’s people talking in the background. And when I have to throw something against the wall when I get a rage attack (it happens), no one gets hurt (laughs).

-What philosophies or ideals have you maintained since you started your career?

I just want to make good work. Work that is preferably timeless, even though that’s relative.

Let’s say that I want to make work that ages well. I sometimes joke to my fashion clients: “Your collection will be out of fashion in a couple of seasons, but the invitation will stand the test of time!”. They are not always amused (laughs).

-Each of your work seems timeless.

I always want to make stuff that has a timeless quality, so I never use Photoshop tricks, or Indesign tricks, I never use ‘trendy’ or ‘hipster’ typefaces that date your work immediately. I try to design work that ages gracefully. I try the same for myself but I don’t know if I’m so successful there (laughs)

-Some of your works are composed with only hand-drawn typefaces. What do feel is the role and effect of craft elements in your work?

A couple of reasons: 1. it makes my work very personal; 2. it makes it human; 3. I just love crazy lettering! I started doing it already in school since there were no computers at that time. Then I kept it as a style which I sometimes use. It depends on the client of course, I can’t use it for everybody. Jurgi Persoons and I did some wonderful stuff with it. Sadly he had to give up his own collection, I still miss him. Now Haider Ackermann gets the crazy lettering, which he loves.

-Where do you get your creative inspiration?

A bit everywhere, actually. And from the clients. Even ugly stuff in the street can be inspiring. You just soak it up like a sponge. One day it’ll come out in some form or another.

-Are there any particular up-coming fashion designers or trends which have caught your eye in Antwerp?

My good friend Inge Grognard (make-up artist extraordinaire) keeps me informed and since she now is working for Vetements and Balenciaga I’m very well informed. But like I said before, I’m not that into Fashion, and certainly not into Hype.

-You seem to work very hard. What moment do you enjoy the most in your private time?

Ahh, you noticed! I’m just coming out of a two-month period where I worked 12 hours a day, every day. There are limits, you know (laughs). I nearly got another shingles attack, which I had 2 years ago. Never in my life have I experienced so much pain. A big warning that I have to find more balance between my private life and my work, something I do have trouble with. So when my head hits the pillow in the evening I am at my happiest I guess (laughs).

-You recently work for outside of fashion like a choreographer Anne Teresa De Keersmaeker, the theater Kaaitheater, an interior designer Gert Voorjans. What kind of filed are you currently working on?

Well, this year I worked on the following: the Fashion Game Changers book for MoMu – Fashion Museum Antwerp/Bloomsbury, 20 Years – 50 Portraits for dance school PARTS, The Birth of Capitalism book for Katoen Natie/Lannoo Publishers, invitations for Haider Ackermann, Veronique Branquinho and Walter Van Beirendonck; I also did the poster and magazine for the Antwerp Fashion Academy and the poster for the The Hague Fashion Department (I had to cancel their magazine since I was nearly collapsing), the new seasonal magazine for Kaaitheater, etc. I’m now working on a second book for Gert Voorjans, Daily Life and starting work on a book for choreographer Wim Vandekeybus. Enough for you? (laughs)

-Have you finished to work for Paul Boudens Works Volume Ⅱ? What kind of significance can be found to look back your works and create own collection book?

I have material enough for 2 new volumes, I guess, but hardly the time to design it. It’s on my to-do-list but there’s more urgent stuff going on. It’s nice to look back and see what you’ve done, but you have to edit hard and throw out the bad bits. Kill your Darlings! Also, the first one I paid for myself: that’s not going to happen this time! But you’re right, I should start on it. Why don’t you invite me for an exhibition so I’ll have a good reason to finally make it? (laughs)

-What kind of vision do you have for the future?

Say more ‘No’, I guess (laughs).